Bücher

Bamberg - Militär und Stadt

Gabriele Wiesemann und Sabine Freitag (Hg.): Bamberg - Militär und Stadt. Petersberg 2019

Bamberg blickt auf eine lange Tradition als Garnisonstadt zurück. Über mehrere Jahrhunderte war Militär in der Stadt stationiert. Ulanen, die auf ihren Pferden zum Exerzierplatz ritten, gehörten ebenso zum alltäglichen Stadtbild wie die Musikkapelle der Infanterie, die das kulturelle Leben bereicherte. Die Stadtgesellschaft nahm Anteil, wenn die Truppen schwer bewaffnet in den Krieg ausrückten oder wieder heimkehrten. Das stetig expandierende Militär war einer der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren in Bamberg und die umfangreichen Kasernen sind die größten Gebäude, die hier in staatlichem Auftrag je gebaut wurden.

Erstmals wird die Militärgeschichte Bambergs umfassend und anhand vieler Quellen präsentiert. Die Beiträge namhafter Autoren behandeln die Baugeschichte der Kasernen, die enge Beziehung zwischen Militär und Stadtgesellschaft im Kaiserreich, die Truppenverminderung in der frühen Weimarer Republik, die Wiederaufrüstung im Dritten Reich, ein Beispiel für amerikanische Kulturdiplomatie nach 1945 und schließlich die Präsenz der U. S. Army bis 2014. Der Band ist mit zahlreichen, aus den Archiven erschlossenen Plänen, Fotos und Zeitungsausschnitten reich bebildert.

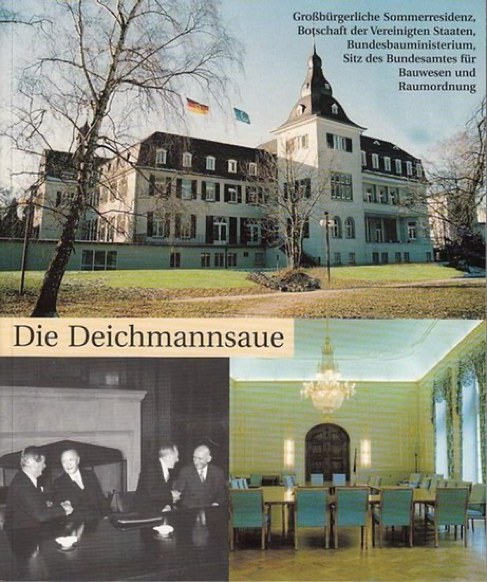

Gabriele Wiesemann: Die Deichmannsaue. Großbürgerliche Sommerresidenz, Botschaft der Vereinigten Staaten,Bundesbauministerium, Sitz des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung. Hg. vom Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung,Bonn 2003

Die „Deichmannsaue“ liegt einige Kilometer südlich der Bonner Innenstadt im Stadtteil Mehlem, direkt am Ufer des Rheins. Die begüterte Kölner Bankiersfamilie Deichmann hatte hier 1836 ihren Sommersitz genommen und ließ im Jahr 1911 auf den Fundamenten des alten Gutshauses einen großen Neubau errichten. In großartiger landschaftlicher Lage, mit Blick auf Rhein und Siebengebirge, reiht sich das herrschaftliche Anwesen in die Perlenkette aufwendiger Villenanlagen, die ab dem Beginn des 19. Jh. entlang des Mehlemer Rheinufers errichtet worden waren.

Nachdem im Mai 1949 die Entscheidung für Bonn als provisorische Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland gefallen war, wurden einige dieser Villen zur repräsentativen Unterbringung von Regierungsfunktionen genutzt. Die Deichsmannsaue, seit 1941 im Besitz der deutschen Wehrmacht und 1945 beschlagnahmt von alliierten Besatzungstruppen, diente ab 1949 als Sitz des amerikanischen Hochkommissars John McCloy. Im großen Park des Schlösschens ließ die HICOG 1951 ihr architektonisch hochmodernes Verwaltungsgebäude errichten. Heute ist das Gebäude Sitz des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung.

Gabriele Wiesemann: Hanns Hopp 1890-1971. Königsberg – Dresden – Halle – Ost-Berlin. Eine biographische Studie zu modernerArchitektur. Schwerin 2000

Hanns Hopp war in den 1920er Jahren mit seinen kräftig expressionistischen und elegant neusachlichen Bauten einer der wichtigen Vertreter der künstlerischen Avantgarde in Deutschland. In diesem Jahrzehnt war Hopp der bevorzugte Architekt in Königsberg/Ostpreußen und errichtete dort alle bedeutenden öffentlichen Bauten, darunter die Deutsche Ostmesse mit dem Haus der Technik und den ersten deutschen Zivilflughafen. Ab 1933 erhielt Hopp keine öffentlichen Aufträge mehr, war jedoch mit dem Bau von Wohnhäusern weiterhin erfolgreich.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges arbeitete Hopp im Osten Deutschlands. In seiner städtebaulichen Vision vom Aufbau Dresdens spiegelt sich seine Vorstellung von der Entwicklung einer neuen Gesellschaft hin zu einem idealtypisch gedachten Sozialismus wider. Der inzwischen 60-jährige Hopp erlebte in der DDR eine zweite Karriere. Als ordentliches Mitglied der Deutschen Bauakademie gehörte er zum kleinen Kreis einflussreicher Architekten im Land. Er war wesentlich an den Planungen für die Stalinallee beteiligt.

Da die Orte seines Wirkens hinter dem »Eisernen Vorhang« lagen, war Hopps Œuvre lange aus dem Gedächtnis der Architekturgeschichte verschwunden. Nun konnte auf der Grundlage zahlreicher unveröffentlichter Archivalien und Zeichnungen sein Lebenswerk von über 200 Bauten, Wettbewerbsbeiträgen, architektonischen Entwürfen und Bühnenbildern erstmals zusammengestellt werden.

Ulrich Hermanns und Gabriele Wiesemann (Hg.): Kunst und Denkmalpflege. Hiltrud Kier zum 60. Geburtstag. Festgabe der Schülerinnenund Schüler. Weimar 1997

Gabriele Wiesemann: Aus dem Baukasten der Traditionen: Der Aufbau von Neubrandenburg 1945 bis 1970. Neubrandenburg 1995 (Schriftenreihe des Regionalmuseums Neubrandenburg, Heft 25)

Gabriele Wiesemann und Helmut Lambert: Denkmalpflegeplan Bonn. Bonn 1995